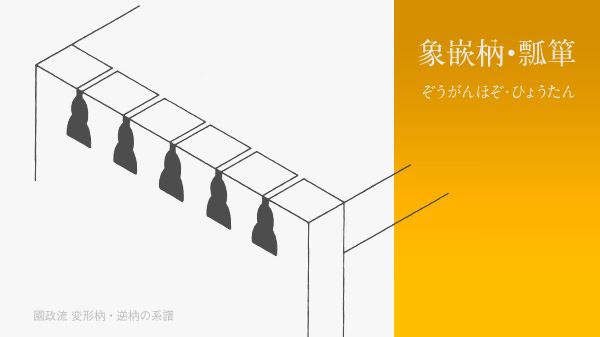

06. 象嵌枘・瓢箪(ぞうがんほぞ・ひょうたん)

装飾技法の象嵌(ぞうがん)を施したような形の枘を整形し、表面に埋め込んだように見える枘組。瓢箪は、酒器を表現していますが、江戸時代に流行した、粋な遊び心のデザインです。この枘先には、「ハナ付け」と呼ぶ、化粧用の銘木薄板を貼り付け、アクセント的に強調する技法を用います。工手間(くでま:加工賃・付加価値)を上げ、高度な作品にするための工夫でした。

この象嵌枘には、形を整えるために丸鑿も使い、次の「徳利」も同様な手仕事です。見えない部分や気が付かないデティールにさりげない装飾を施し、日常生活で楽しむことが「高度な木の手仕事」を触発しました。時代の気風や趣向が細部に凝縮・象徴されて、面白いものや珍しい変わったものへの探求が技能を飛躍的に向上させ、造形や文化を発展させてきたのです。江戸時代の幕府奢侈禁令の影響が反映されています。

ヨーロッパでは、木口・表面に釘や接着材で刳り型を張りつけたPlant という装飾技法がありますが、國政流は、枘構造そのものを可飾成形して接合し、一見、象嵌したように見せる手の込んだ仕事をしています。「瓢箪」模様は、小紋、印半纏、唐紙、錺り金具などに使われています。