「木」と産業 | 「木」の道具・工具 | ジョイントシステム | 木工

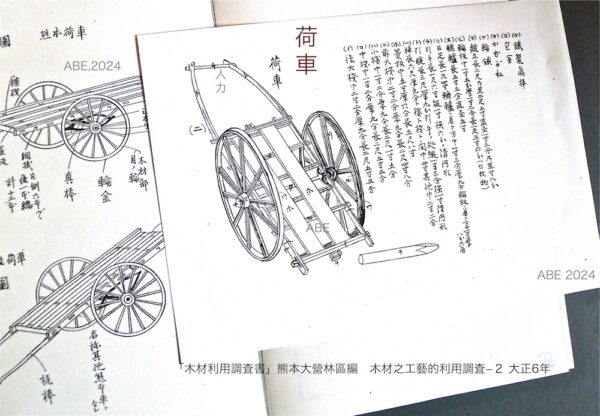

大八荷車の製造九州モデル_樫の木車輛構造・材料・寸法を解説_車大工の手仕事は改良され次第に近代工業化された。「木材利用調査書-続編」 木のジョイントシステム-39

昭和30年まで活躍した大八車の実用記憶はまだ鮮明です。制作から輪鐡・荷車製造へ_細部構造に金属材料が取り込まれて軸受け・板バネが付き、近代車輛製造への改良考案も読み取れます。

現在でも、造船・車輛製造職は「大工」が使われており、工業材料化されても基本技術は「木工」です。

車輪の脱着、荷台・引き棒の修理が出来る枘・楔打ち締めの構造ジョイントは、堅木木工技術の根幹で原形を留めています。

樫材のネジ締め付け保持力が高く、釘・楔締めから次第にネジ緊結方式へ移行_鐡輪鍛造はやがてプレス・溶接へと合理化されていきます。

各地方で名称・構造・制作方法は異なり、西域は元より関西からの伝播ですが、中世からある車大工の技能は、親方に習い身体記憶で相伝されてきました。

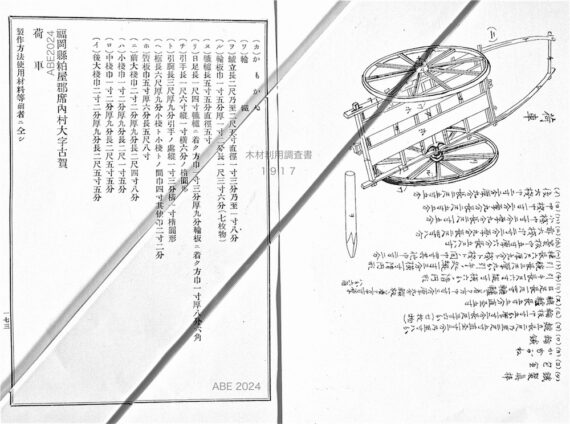

熊本・筑紫地方の樫材荷車の制作 寸法及び名称・使用材料

木部は樫材ですが、機械加工・金属部品をとりいれ、車大工の手仕事から工業製品製造に移行していきます。九州では赤樫材がポピュラーで、山陰・中部・関東地方では、耐久強度が高い白樫材を使いました。樫材を使う「棒屋」も無くなり、現在では「樫材堅木工」で樫柄・器具材が数ヶ所で製造されています。

第四章 車輛福岡県朝倉郡大福村 他

「木材利用調査書」熊本大營林區編 大正6年 1917 調査 : 大正2年 – 4年記録 「木材ノ工藝的利用」の九州編として刊行される。

目次

第壱章 建具 障子 戸 雨戸 洋風戸類 格子戸 欄干 襖 自一頁 ー 四十二頁

第貳章 指物 簞笥 長持 火鉢類 椅子 机類 本箱 戸棚 煙草盆 茶棚 鏡臺 書箱 卓子

第參章 農具 唐箕 萬石 灌漑用水車 鋤 鍬 馬架 トウス 馬肥 千把 麥打 萬斛 鍬フロ 馬鍬 鍬柄

第四章 車輛 荷車 荷馬車 人力車 車力

第五章 桶及桶 手桶 漬物樽 樋及樽 醤油樽 飯樽 盥(水盥)洗面盥 米盥

飯櫃 粉櫃 風呂桶 正直 擔桶子魚桶 はんぎり かたげ 酒樽 荷桶

米磨 桶 セメント樽 を収録 二百七十四頁

判型 214mm x 148mm p.274

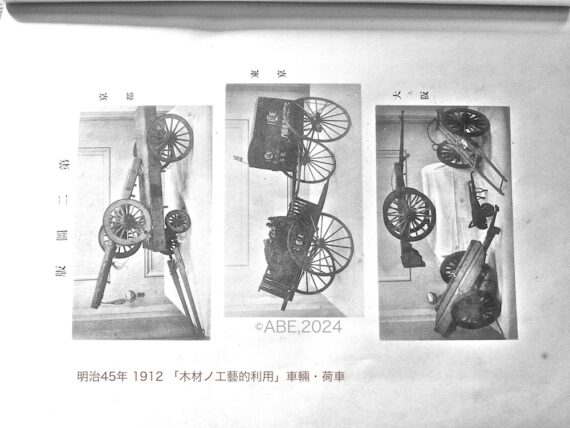

明治期の人力・牛馬荷車 「木材ノ工藝的利用」 史料−1

樫材・一部栗・ならが使われ、荷台・引棒、用語・名称は各地方で異なります。

現在実測している大八があり、大八車は軽車両とされて運行できるので、一度 目抜き通りを引いてみようと思います。半纏前垂れをつけてッ車屋さん… 交差点で信号待ちでは、ポリスが誘導するのでしょうか?

牛車用車輪軸バラシ 史料−2

車軸・大輪・輻ャが太く頑丈な造り_車軸轆轤(欅)固定は楔打ち鐡輪巻き・分解ジョイント部分の構造は別途記載します。

長野県中部松本地域では、昭和30年まで大八牛車が使われ、発動機荷車・リヤカーに変わりました。車大工職の手仕事の終焉は敗戦後でしたが、外した車輪は繁栄のメモリアル記念物として残され、メルヘンやノスタルジーを奏でます。(2021年山形村 丸八種苗園にて)

アフターオイルエイジには、再生循環自然素材に直ぐに移行でき、その時には実物動態保存が役立ちますので油をくれて棄てないで下さい。鐡の「錆び出し」は、椿油などをしみ込ませて徐々に錆が浮いてくるのでスチールウール等でゆっくり研磨します。

史料−3

和漢三才圖繪 巻三十三 「車駕具」 車駕之用

関連コンテンツ:

・「木材ノ工藝的利用」明治末期 木材加工産業・利用技術調査総集記録 木のベストブック-14 http://kurayuki.abeshoten.jp/blog/7176

・樹種別の工藝的利用・続編「闊葉樹材利用調査書」木のベストブック-15 http://kurayuki.abeshoten.jp/blog/7266

ⓒ Kurayuki Abe, 2024

All Rights Reserved. No Business Uses.

複製・変形・模造・転載作り変え・画像転用・ロボット、Ai無用、業務利用を禁じます。

※不許自動翻訳

木の総合学研究 2024 「樫材利用車大工手仕事の歴史」「大八車・荷車の構造・移り変わり」