「木」とともに生きる | 「木」と政治 | 「木」と産業 | 「木」と経済 | 林業・森林の仕事 | 環境

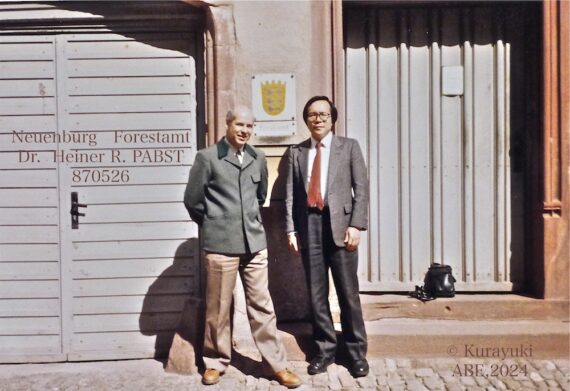

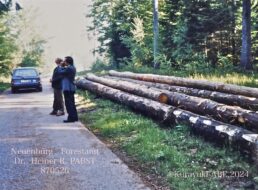

北シュバルツバルト(黒い森)ノインブルグ森林官の「幼樹園」Eine Baum-Kindergarten Neuenbürg Forestamt von Dr. Heiner R. PABST_Neuburger Nord Schwalzwald, West Germany 1987|自然木を歪めた200年間の林政・人為帰結は、樹性に寄り添う事でした。

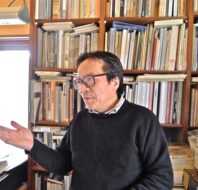

1987年6月、北シュバルツバルト森林官 Dr.Heiner R. PABST を訪門_ノインブルグ村森林樹木管理の現場を訪ね、多くの重要なご教示を受けました。

森林官 Dr.Heiner R.PABSTの幼樹園(Baum-Kleingarten)は、外来種を含めて54樹種ほど_苗木の植樹間隔は、このくらいは必要です。

ノインブルグでは、行く先々で顔をみれば森林官に挨拶され、宿泊先では来訪目的や動向を伺う関心が高い村人でした。 1987年5月訪問時の濃密で貴重な時間が脳裏を駆け巡ります。

Forestamt 森林現場視察は、村内では直ぐに察知されます。森林管理署が日々の仕事を円滑に運び、公務は、森林管理・道路維持・民生補助、産業サポート、観光入り込みまで村内の暮らしに深く関わります。ドイツ森林官の行政権限は多大で、生涯居住し責務を果たします。信頼され、崇高な職務として尊敬されてきました。

Neuenbürg は、森林率の高いSchwalzwald 北端に位置する人口 7千人の小さな村_Schwalzwald (黒い森 )へは、 Freibürg 側から鐵道で入りましたが、針葉樹林の黒い森林が拡がります。隣は高度工業都市 Stuttgaratにつらなり、都市住民の清肺、大気汚染吸収や森林環境保全を担います。

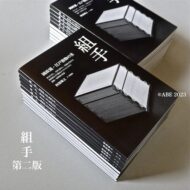

Dr. Heiner R. Pubst の学位論文著作

「森林の社会的評価」Heiner R. PABST 北シュバルツバルトの森林管理 他

Barden – Württenberg “Ansätze zur Bewertung der Sozialfunktionen des Waldes ” (1970 )

日本語版

「森林の社会的機能評価の試み」 Heiner R. PABST 平田種男 訳 1974

p.124 145mm x 213mm 財団法人水利科学研究所

原書 :Baden-Württenmberg 国有林刊行物第35巻 ” Ansätze zur Bewertung der Sozialfunktion des Waldes”

発行 : Baden-Württenberg 州農林省、7 Stuttgart, Marienstr.7

編集:農林省顧問 Dr. M.Scheifele

印刷 : okedruck Kehrer KG, 78 Freiburg i Br. Zähringer Str. 394

頒布 : Baden-Württemberg 州林業試験場、78 Freiburg i Br., Sterwaldstr.16

Neuenbürg Forestamt _Neuburger Wald 調査研究資料:

「森林環境に対する住民意識の国際比較に関する研究」 昭和56年1981 森林環境研究会 四手井綱英代表・北村昌美 山形大学森林経理学研究室

(トヨタ財団助成研究)

International Comparisons of Attitudes toward Nature

Der International Vergleich der Bewohnersstelungnahme zur Nature

Comparison Internationale des Perceptions Populaires sur la Nature

Nancy/ Freibürg i.Br./ Neuenbürg/ Gottingen/ Hannover

この150年間、森林管理・木材学は手本を間違えたまま相変わらず_

明治3年以来、明治政府制度局はドイツ林学・木材学を手本にしてきましたが、所管行政権限の重大な責務、厳格な法制、生涯執務のコンセンサスまでしっかり学びませんでした。

ドイツ圏のネイティブ樹種は 30余りで針葉樹は樅・松類が少し似ている_広葉樹ブナ科・カエデ科などは多様性に富む日本樹種と似ているけれど系統ファミリーは限られ、現場体験を積み山仕事をしていれば、樹性の単調さや新來そのものに気がつくはずでした。

当時、留学派遣された幕臣武士階級の出自は、ドイツ林政制度や学理をみて圧倒され、伐採や薪割り経験があったとしても同じに見えてしまい、樹性の違いは識別出来ずに、全部を見習い手本としたことが判ります。敗戦後まで、専門課程教科では翻訳が授業内容でした。急ぎあわてて飛びつき、育樹試験場や林業学校を造りました。欧文書体は、スッキリとしていて合理的で高度な論考で難解な先進技術に見えたのでしょう。

氷河期を越えてきた「ヒノキ科」「マツの木」モミ類も種類が多く賑やかで、酸性物質が降り注いだヨーロッパ圏土壌に火山灰酸性土壌で生き抜いてきた日本シニア樹種が育ち始めています。つまり、シニア樹種が森林枯れ死後のヨーロッパ圏で原種回帰を果たすようになりました。楡、唐松・檜、桐は既に植林され、カエデ類、栃の木やホウの木も定着し肥大成長すると予測しています。

フランスブルゴニュー沿海の牡蠣が全滅して日本産種が移入されて養殖が復活した事例は、陸上の酸性化土壌に原生シニア樹種の生命維持・適応力を示唆しています。

気象も変化に富み、急峻で林相が複雑な日本は木立と林床は藪になり、いわばジャングルです。中央ヨーロッパ圏で高度差が緩い地形での森林産業技術や学術的な研究は、例外や異形・変化はすくなく、多様性は限られ整然としており、分類体系化もスッキリ理論化しやすかつたのです。

日本シニア樹種は、500以上あります。圧倒的に多い樹種と多様な森林樹木を研究するには、固有の樹性・南北に連なる植性変化を総合的に把握することから始まります。ドイツ林学、木材学を手本としたのが大変な間違いの始まりでした。

ドイツ森林官は、銃砲管理をし狩猟射撃力をもちます。日本の林務職は銃砲は持たず、ドイツ森林管理法制を模倣した営林署には「逮捕権」がありますが、発動されることはなく、過日、小職が担当した村林業振興協議会講演(1997)に参席された森林管理署で所管の禁伐ブナ自然保護林をバッサリ_告発されたのは公務員でした。

100年のオーダーで動いている森林環境圏の自然をいじくるものは、生涯責任・継続役務が原則でした。数年で林務部公務員が移動する日本の林政分野では、地元との親密な関係は逆に警戒され、「旅の人」にあまり近寄らないのです。

Neuenbürg Forestamt 森林官を訪ねる契機は、岐阜県林政部「木の国大学プロジェクト」1988年シンポジュウムパネリストに招聘した山形大学林学部教授 北村昌美氏のご縁からでした。ドイツ森林学の根底からの転換を告知し、日本林政への対応遅れを指摘されています。

「木の総合学研究」は、学校で履修した専門知識が現場でとても使い物にならず、1986年から 研究サンプル材、図書専門資料の収集と各樹種の木の内科・ケーススタディを始めて現在に至ります。

この200年間、私たちは一体何をしていたのだろう。

ノインブルグ森林官の現場を訪ねた旅は、この「意外なつぶやき」で終息します。

「森林・木の自然を管理した林業技術は、自然を尊重する基本へ立ち返ることになりました。この200年間、私たちは一体何をしていたのだろう。曲がりくねる木立ちを真っ直ぐに肥大成長させて改良を重ねたら、工業建材に変わり、木造建築材は売れなくなり、チップ材ボードになる。船舶や建築架構に便利な構造材は、自然素材の成ナオリでよいのです。自然木を歪めた200年間の人為帰結は、樹性に寄り添う事でした。

暴風雨でフランス・ドイツ山林では、広大な面積が倒れてしまい、自然誌や野生を無視してきた結末をみることになった。風倒ダメージ木は、そのままに_自然の回復に委ねる。土壌崩壊や二次災害が予測される塲所は、安全に片づけても植林はしない。本来の生態_植性や樹性本質を見極め、人間が手を下すのは半分」というコンセンサスに辿りつきました。

ドイツ・スイスでは、 197o – 1980年代に酸性物質の降下や大気汚染による森林枯れ死と続いたことで、ようやく気がつき森林行政を自然尊重へ大転換しましたが、日本ではそのまま。北欧では湖水の魚類が死滅、樹木葉枯れ死前に最後の実種をふんだんにつけました。枯れ死絶滅を感知したのです。

関連コンテンツ:

・「森林枯れ死」展記録 バーゼル自然史博物館 Naturhistorisches Museum Basel 1989 森林科学の評価を下げ、ドイツ林学・木材学の自然林転換となった大気汚染酸性雨による環境破壊・大規模暴風倒木被害 http://kurayuki.abeshoten.jp/blog/23396

ⓒ2024 , Kurayuki Abe

All Rights Reserved. No Business Uses.

複製・変形・模造・転載作り変え・画像転用・ロボット、Ai無用、業務利用を禁じます。※ 不許自動翻訳

木の総合学研究 2024 「南シュバルツバルト幼木園」「西ドイツ森林官 Dr. Heiner R. PABSTの指導と業績」

▼ お気軽に一言コメントをどうぞ

次の記事:大八荷車の製造九州モデル_樫の木車輛構造・材料・寸法を解説_車大工の手仕事は改良され次第に近代工業化された。「木材利用調査書-続編」 木のジョイントシステム-39 →