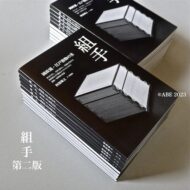

13. 四方木口(しほうこぐち)

四方すべての交差した枘先が木口になる組手。どのように組んだのかわからない、からくり的構造を意匠にしています。先端部を留め(45度)の切り、交差させるのではなく、上下方向半分の位置までスライドさせて嵌め込む構造。木口から鋭角に接合部を切削し半分づつ差しこみ木口が両面に出る枘組み。木口が全て面にでる変形枘で、他の変形枘・逆枘とは違う垂直方向に落とし込むのが特異な枘型です。江戸時代には、たばこ盆などの小型の生活道具に粋な趣向を誇示する手仕事としてもてはやされていました。細部にデザインや技法をポイント的にあしらう当時の流行が反映した面白い仕事です。

制作工程では、先端留め部分の木材繊維を斜めに45度に切るため、エッジを保護するため薄板を加工前に木口に貼り、組んだ後に鉋で板表面まで削り出す特殊な加工方法をとります。