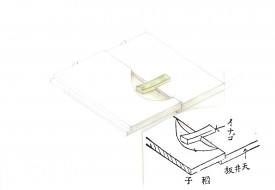

竹の「稲子」は町屋の天井板裏に棲み、滅多に観られません。昆虫食佃煮の稲子串刺しも特産です。

稲子は、天井板の張り合わせ矧目の隙間を押さえる固定ジョイントです。(竹表皮付き)工事後は、見えませんから取り壊し時に現れます。稲子を使うのは、最上の板材と高度な手仕事の証です。稲子差は、隠れる手間仕事ですから手早く細工でき板材の動きを押さえる効果が高く経時変化のない納まりが基本。後からは調整出ません。

この施工実例は、胴突き鋸で溝切りをして鑿でさらうだけですので、洗練された稲子刻みは、藏の構造とは別の数寄屋大工の仕事とみました。

稲子差しは、板の側面を相互に削り取り(相じゃくり)連続的に板張りをする際に隙間が無くなる様に押さえるため、天井板裏、棹ぶちの中間にいれます。竹は表皮付きで削り、木部とのなじみが良く、板の収縮変形や振動にも耐えます。

生物材料ゆえ、湿度で収縮・膨張し、通気調整も兼ねているのです。大工・家具職人の手仕事は、蟻・蛙・鴨・雁・烏・燕・猿・犬・馬・鯱など見立てのイメージも豊でおもしろ用語が多く、賑やかです。

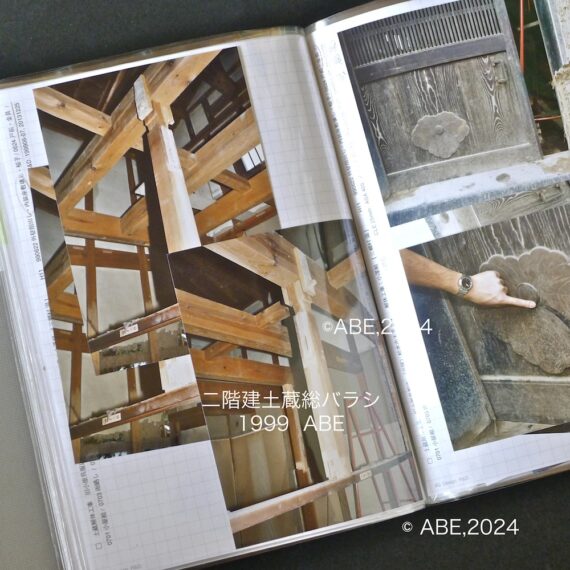

取材記録 990622 – 0707

軸組み 通し柱先端 重ほぞ

旧松本城外域六区(江戸時代に米倉・厩があった)アーケードを抜けると元小原呉服店の土蔵解体現場にさしかかりました。

外壁の試し剥がし、蔵内部の造作から解体工事が始まり、建具・壁・天井周り、床へと進み、鴨居・敷居・付け枠が外され、移築再利用する部材と廃棄されるものの仕分け始め。積まれた残材をふと観ると、「稲子」がいました。

扉や金具類を一見しただけでも本格的な秀作建築で良い状態です。足場の様子からバラシ移築とみて現場見学、取材をお願いし、撮影・要所実測をさせていただきました。

防火大扉「戸前」木枠 大ばらし 扉軸吊り肘金差し 木部は健全

バラシ軸組み部材雨洗浄 座敷鴨居吊り木 天井ジョイント

柱軸組み構造は、この地方で最も高級な栂材普請。松本城天守の丸柱も栂です。木工事のみならず、石工、扉軸受け金具・錺金物はじめ造作も重要文化財クラス。他の町へ身売りされるのは惜しい。

入山辺産出の青石基礎も見事な石切。明治末期の建造と想像、栂 8m余りの通し柱、軸組も二度と手に入らない最高の天然素材真物。土壁を剥がすと金属はさびていますが空気遮断された木部は、ほとんど痛んでいません。

木柄(きがら)大工という専門職

栂は、桧に勝ります。埃まみれの現場ですが、梅雨時は解体部品の屋外自然洗浄日が入り効率的でした。雨洗浄の間、職方はお休み。藏の解体は、梅雨時の晴れ間に。土壁本体・外部は、漆喰など左官職が主役です。土蔵の入り口(戸前)のどっしりとした観音開き扉や窓は、防火漆喰塗り。この扉の芯骨は、栗材などの頑丈な造りで木柄(きがら)大工という専門職がいました。

一枚の扉は、肘がねをを通し、土・漆喰の塗り固めで四十~五十貫目となる。一番人工手間がかかる重要な部分で解体時には、傷を少なく外します。全ての部材は、ジョイント化されているのです。

長押釘彫り・鴨居吊り雇枘・天井板破片 小屋組梁桁仕掛け部 赤松

移築のいきさつを現場棟梁に尋ねると

藏造りの町並振興や松本城世界遺産登録への動きがあるので、持ち主は松本市に買い取り保存をもちかけたが、予算がないと断られてしまい、かけ湯温泉の旅館に引き取られ移築されました。残せば松本の藏造の典型・最高の江戸伝統様式建築だったでしょう。松本城周辺の伝統的環境要素として貴重な建造物でしたが。

6月22日から撮影、翌月7日には、礎石が綺麗に洗浄されて片づきました。新築より、解体工事プロセスが仕事の逆手順で短縮され、ブロック・ユニットで見ることが出来ますので、全体架構の理解が早い。現在では、新造・解体とも周囲安全遮断シートを回らすのでオープン撮影が出来ません。(近所の子供が建築工事現場で職人と一緒にお茶によばれる光景は楽しく、大人の仕事をのぞき理解する課外授業だったことに気が付きました。働く大人の現場を知ることが生活文化の伝承にも繫がっていた時代、子供も労働力でした。)

この土蔵には、呉服商の蔵座敷があったので、内装は町屋建築の丁寧な細工が随所にでていました。昭和10年までの本式日本建築の良さは、完全にバラせて移築、再組み立てが出来る究極のエコシステムなのです。修理・再生を前提に手間暇をかけて作り上げる職人技は、修復・リサイクル、循環系の視点で社会的再評価が必要かと。解体は、先人の生きた教材を観る機会。まずは、完全な実物保存記録から。

稲子差し二連・間隔 130mm P、天井板:栂の柾二分板、長さ六尺、厚み二分一厘、幅七寸八寸。稲子:約 2g 強度あり。

軸組・大工仕事の接合ジョイント、扉軸吊り肘金差し(鍛造ヒンジ分結金具)、錠前彫金・錺金具、石組等の詳細部は後述予定。(棟木墨書 明治41 年 )

・解体工事:小澤組 三郷村温 1999年 6 -7月

※ 附記:

この二階土蔵は、解体される前に伝統大工仕事の記録と文化財保存、松本城関連建造物の取得の要請がありましたが、松本市役所は予算がないと断り、世界遺産登録にも寄与する建造物を失いました。ツガ材は、傷まず頑強です。栂の通し柱は、貴重材でした。

*稲子:天井ノ継目ニ隙間ノ生スルヲ防クタメ天井裏ニ取付ケタル竹片。一方ノ板ニ之ヲ蟻指とナシ下方ナル他ノ板ヲ押ヘシムルナリ。* (ついでに、線画図版の誤り部分を修正をしました。)

稲子差:天井板ノ矧目ニ稲子ヲ指シテ固ムルコトヲイフ

「日本建築辞彙」中村達太郎著 初版 明治39年_大正13年 第13版

ⓒ 2013-2014- 2024 Kurayuki, ABE

All Rights Reserved. No Curation and No Business Uses.

複製・変形・模造・引用・転載・画像転用・業務利用を禁じます。作り変え、 pinterest・ロボット.AI無用。

木の総合学研究2013 – 2019 – 2014 – 2024 ジョイントシステムの研究

「木」と建築、木組み」「栂普請」「稲子差し」「木構造総バラシ・移築再生」

▼ お気軽に一言コメントをどうぞ